Gli Ori di Roccagloriosa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Gli Ori sono senza dubbio i reperti più suggestivi del sito lucano di Roccagloriosa e costituiscono il cuore originario e ispiratore di questo viaggio tra i gioielli dell’area del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni di cui esprimono pienamente i valori riconosciuti dall’UNESCO. Il complesso di gioielli, comprendente un pettorale, due anelli, un’armilla e diverse fibule, provengono da un antico corredo funebre di una giovane donna vissuta tra il III e il IV sec. a. C. fu portato alla luce nel 1976/1978 durante gli scavi condotti da Maurizio Gualtieri e che oggi fanno bella mostra di sé nell'antiquarium dedicato all’archeologa Antonella Fiammenghi, figura della Soprintendenza salernitana ricordata per l'impegno e la passione nelle attività di salvaguardia e valorizzazione delle risorse culturali del Cilento.

I preziosi Ori di Roccagloriosa sono dei gioielli unici all’interno del contesto territoriale e proprio questa ricchezza e questa unicità inducono a ritenere da un lato come questa giovane donna appartenesse agli alti ranghi dell'antica comunità di Roccagloriosa e, d'altro lato, come la loro produzione non sia riferibile ad una manifattura locale. Maurizio Gualtieri, che dopo Mario Napoli ha condotto le ricerche archeologiche nel sito di Roccagloriosa dal 1976 in poi, ha ipotizzato una provenienza tarantina, uno dei grandi centri orafi dell’Italia antica su cui ci soffermeremo.

Quando si parla di oreficeria nell’Italia meridionale antica non si può non menzionare la Sardegna con la città fenicio-punica di Tharros che, nel Mediterraneo dominato dalle navi di Cartagine, diffondeva i suoi gioielli in lungo e in largo. Gioielli culturalmente variegati che esprimevano oltre ad matrici proprie anche elementi egittizzanti e assirizzanti che il mondo punico aveva assorbito proponendo temi e forme originari della Valle del Nilo e della Mesopotamia. Oppure, ancora, non si possono non considerare i centri dell’Etruria, che avevano appreso e innovato gusti e tecniche provenienti dall’oriente. Gli Etruschi anche là dove non giunsero militarmente, lasciarono con la loro arte orafa un segno tangibile del loro dominio e della loro influenza. Tramontato, con la loro decadenza politica, l’influsso che gli Etruschi avevano esercitato su così vasta area dell’Italia antica, è soprattutto nei centri della Sicilia e della Magna Grecia che vediamo dal IV secolo in poi affermarsi e fiorire l’arte dell’orafo, soprattutto a Taranto che, nel generale decadimento delle colonie siceliote e italiote, fu l’ultimo Grande Stato politico e culturale dei Greci in Occidente.

Taranto, Τάρας, Tarentum, l'unica colonia spartana al di fuori della Grecia, ricoprì nello scenario della penisola italiana un ruolo di primo piano divenendo un punto di riferimento culturale, commerciale e militare per l'intero meridione, spingendo la propria influenza fino a Roma ad alcuni centri dell'Etruria. In questo contesto si svilupparono botteghe ed officine orafe che raggiunsero un altissimo livello ed un'ampia commistione di influenze tecniche e stilistiche, ciò anche per la presenza di maestranze non solo indigene ma anche greche ed etrusche. L'oreficeria tarantina si distingue per la varietà, la qualità e la ricercatezza dei suoi manufatti, che spaziano dai monili femminili, come collane, orecchini, bracciali, anelli, diademi, reti per capelli, a quelli maschili, come fibule, spille, cinture, elmi, a quelli rituali, come scettri, corone, vasi, statuette, appliques. I materiali usati sono principalmente l'oro e l'argento, ma anche il bronzo, il ferro, l'avorio, il cristallo di rocca, le pietre dure e le perle. Le tecniche impiegate sono quelle della fusione, della laminazione, della filigrana, della granulazione, dello sbalzo, dell'incisione, dell'intarsio, dell'incastonatura, della niellatura, della doratura, della patinatura. I motivi decorativi sono ispirati alla natura, alla mitologia, alla religione, alla cultura locale, ma anche a influssi orientali ed etruschi. L'oreficeria tarantina è una delle espressioni più raffinate e originali dell'arte della Magna Grecia e tutt'oggi costituisce la chiave di volta per lo studio delle tecniche e degli stili dell'età classica ed ellenistica e, in generale, un punto di riferimento nello studio della storia del gioiello. Non conosciamo nomi di antichi orafi tarantini, ma diversi gioielli - custoditi principalmente nel Museo Nazionale Archeologico di Taranto - sembrano prodotti in serie, ancorché di misure diverse; altri gioielli sembrano usciti dalle stesse botteghe e, infine, è emerso come singoli elementi di diversi gioielli sembrerebbero usciti dalla medesima bottega.

Un altro studioso, Pier Giovanni Guzzo, che è l’unico ad essersi soffermato in maniera specifica in analisi tipologiche degli ornamenti di Roccagloriosa, in due pubblicazioni - Oreficeria della Magna Grecia e Oreficerie dell’Italia antica - ha evidenziato come il corredo della Tomba 9 rimandi ad ambiti culturali molto diversi tra di loro e ha ipotizzato come questi monili possano essere stati acquisiti attraverso i contatti commerciali legati alla attività di trasformazione di prodotti agricoli oppure all’attività di mercenariato diffusa tra le popolazioni italiche e, quindi, anche essere oggetto di bottino.

I gioielli ci portano ad immaginare, anche con grandi suggestioni, i rapporti intessuti dall’antica comunità lucana di Roccagloriosa e ad evidenziare quanto siano emblematici del riconoscimento WHL-UNESCO del 1998. Il fatto che l’armilla abbia delle partiocolarità compositive che si ritrovano in alcuni braccialetti del Mar Nero è una cosa significativa e suggestiva tanto per lo studioso tanto per il semplice curioso, che lascia immaginare e fantasticare su quella “agorà mentale” che era il Mediterraneo antico, come definito da Michele Gras. Uno spazio chiuso al centro del mondo, un luogo di incontri e scontri, di relazioni, di concorrenze e di emulazioni. I gioielli di Roccagloriosa, osservati con uno sguardo più consapevole, esprimono pienamente e pregnamente i caratteri distintivi che hanno portato il Parco Nazionale del cilento, Vallo di Diano e Alburni ad essere iscritto dall’UNESCO nella Lista dei beni patrimonio dell’Umanità:

“Il Cilento è il punto di intersezione tra il mare e le montagne, le culture occidentali e orientali, nordiche e africane, ha prodotto genti e civiltà e conserva evidenti tracce di tutto ciò nelle sue caratteristiche distintive. Situato nel cuore del mediterraneo ne è il parco per eccellenza perché il più tipico aspetto di quel mare è l’interrelazione e la diversità degli ambienti e l’incontro tra le genti.”

Tra le fogge di bracciali predilette nel mondo antico vi era l'armilla, un ornamento da braccio e avambraccio costituito da una spirale aperta a nastro. Un modello questo già noto e in uso dalle civiltà primitive e molto in voga nell'antico Egitto dinastico e popolarissimo poi presso i greci, etruschi e romani. Il bracciale di Roccagloriosa è composto da una verga a nastro aperto con i margini godronati, ossia delle scanalature impresse nel metallo che creano una sorta di perlinatura. Le estremità del bracciale culminanti in teste di serpente, finemente incise e cesellate, la resa dei particolari fa emergere le squame della pelle del serpente. Si notano inoltre sulle teste degli animali una particolare incisione a zig-zag ottenuta tramite un cesello con una rondella che lasciava un vero e proprio nastro inciso, una sorta di moderno granelliere. Queste teste sono saldate alla base del nastro tortile e nel punto di saldatura in cui la fascia si trasforma in serpente, troviamo una lamina lavorata a sbalzo con due teste umane contrapposte, femminili e maschili, ed entrambe rappresentate nell'età giovanile e poi nella vecchiaia, alludendo alla nascita e alla morte e quindi alla ciclicità della vita. Questo richiamo alla ciclicità è però già tipico della simbologia del serpente il quale oltre ad essere scelto anche come simbolo religioso, era più in generale e più ancestralmente considerato come simbolo polivalente del bene e del male, del veleno e dell'antidoto, ma soprattutto per i suoi significati esoterici di rigenerazione e vita eterna. Il serpente è un simbolo polivalente e polisemico, che esprime le diverse sfaccettature dell'essere umano e del suo rapporto con il sacro, il naturale e il soprannaturale. Un animale che ha suscitato da sempre fascino e timore nell'immaginario umano, entrando nella mitologia e nella simbologia di molte culture antiche rappresentando spesso i principi dell'esistenza, come la vita, la morte, la rigenerazione, la saggezza, il potere e la tentazione.

Sono diversi gli anelli in oro di Roccagloriosa, uno rinvenuto nella Tomba 14 con incisa una figura femminile, seduta e con i capelli legati nel mentre tiene in mano un uccello, ed altri due provenienti dal ricco corredo funebre della Tomba 9 ed esposti nell'Antiquarium Antonella Fiamenghi. Degli anelli esposti ve n’è uno, molto diffuso, con uno scarabeo inciso in una corniola con la tecnica “a globulo”, in cui cioè l'immagine non è rappresentata nei minimi particolari ma risulta per l’incisione di incavi ovali o tondeggianti. Questo anello è composto da un cerchio in oro che riprende un altro antico ''design'' di anello greco-dorico con una corniola incisa a globulo a mo' di anello a sigillo (σφραγίς) diffusissimo presso gli egizi, il quale venne introdotto dai sumeri con un vago cilindrico con incisioni cuneiformi che servivano a suggellare la propria identità. La corniola ovalizzante è forata ambo i lati; questo foro passante permette di imperniare la pietra al gambo con il filo che lo trapassa. La pietra è protetta dallo sfregamento con il gambo da due coppette auree semisferiche che bloccano la pietra, così filo passante per esse va a ritorcersi poi sul gambo. Il filo d'oro va a chiudersi e a fermare un castone ovalizzante con un'incisione di un disegno figurativo di tipo animale, molto comune nella tradizione della glittica italiana, differente da quella ellenistica, quest'ultima prediligeva infatti raffigurazioni e narrazioni di tipo mitologico. Già in età arcaica questa tipologia di anello digitale era prerogativa esclusiva dell'ornamento femminile; ciò a significare e a marcare il potere esercitato dalle donne all'interno della sfera domestica e coniugale. Gli anelli con funzione di sigillo come questi, con pietre o paste dure venivano ad essere montati a rivetto o con fili ritorti, così da poter ruotare ed essere incastonati nell'anello stesso senza battiture, saldature o collanti.

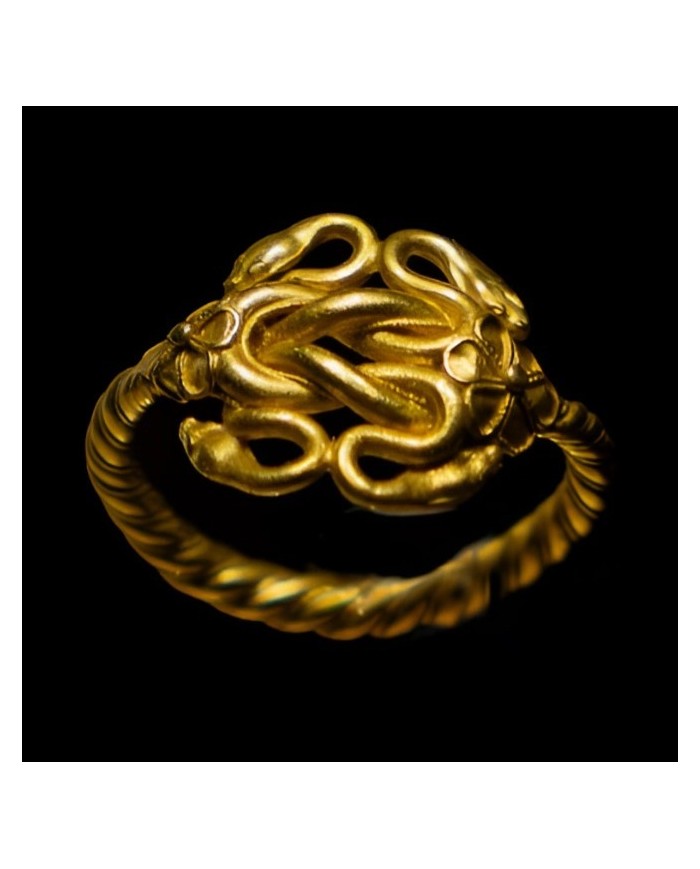

Il più affascinante degli anelli di Roccagloriosa è quello con il Nodo di Eracle, il quale è divenuto anche icona del paese cilentano di Roccagloriosa. Questo anello completamente in oro formato da due fili lisci intrecciati può raccontarci molto di chi lo indossava non solo con riferimento al censo ma anche alla sfera affettiva: il nodus heracleus infatti è anche detto "Nodo dell'amore" è un simbolo di fertilità e ciò suggerisce un legame di tipo affettivo. Il nome trae origine da una delle dodici fatiche di Ercole, quella in cui l’eroe sconfigge il terribile leone di Nemea che terrorizzava la regione, la cui pelle fu utilizzata come mantello allacciandola al collo con un doppio nodo. Ma il nodus heracleus nell’antica Roma veniva utilizzato anche durante i matrimoni per legare le vesti della sposa, per venire poi sciolto la notte dallo sposo.Questo anello digitale in oro è composto da due fili intrecciati a filo ritorto ai cui contorni stessi è saldato un sottilissimo filo godronato micro perlinato a mo’ di granulazione. Quest'ultimo, nella parte superiore, va ad intrecciarsi formando il nodo per terminare quindi in quattro teste di serpente. Le teste e tutti i particolari come gli occhi sono finemente cesellati. Presso gli attacchi del nodo troviamo due fiori a rosetta con i contorni definiti da un microfilo godronato a mo' di granulazione con al centro un micrograno saldato che funge da pistillo.

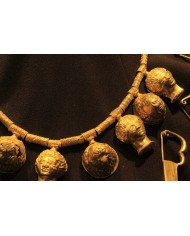

Il pezzo più importante degli Ori di Roccagloriosa è sicuramente la collana, segno inconfondibile di potere e prestigio sociale. Le collane e i pettorali godettero di una crescente popolarità nel periodo Tardo Minoico e Miceneo e, tra il lV e il V secolo, divennero tra gli ornamenti più diffusi. In epoca ellenistica e romana divennero accessori squisitamente femminili e, proprio il termine latino con cui si indicavano le collane, munus ovvero dono (da cui poi monile), sottolinea come anticamente fossero un tipico dono del marito alla moglie.Munus è traducibile anche con funerale. Difatti collane e pettorali come questi venivano ad essere creati o come dono di nozze o in occorrenza per allestire vestizioni e corredi funebri o anche riti religiosi.

.png)

Human head and lion protome pendants, each with small cylinders for suspension decorated with wave-welded threads. These elements were to be inserted into a lace made of linen, leather or woven fabric and fibre. Overall, the necklace consists of nine pendants separated from each other by finely filigreed tubular elements. The recurring subjects in this type of necklace were naturalistic, floral and animal motifs, human and zoomorphic heads, lions, satyrs and other representative themes that were not limited to mere decoration but also had a real magical and apotropaic function. The gold foil of the suspended elements was completely embossed on the recto and chiselled on the verso. This is the ancient toreutic technique of Repoussè, from the French repousse, to push, repel, and therefore to emboss, which was then combined with other techniques such as granulation for the most exquisite artefacts, or as in this case with filigree and knurling or beading to simulate a sort of granulation. Every female and lion's head has a knurling edge. This much more painstaking technique would later be replaced and exemplified by the stamping technique with which the figure was impressed in relief and then finished with a burin and chisel. These female heads are found both in the goldsmith production of Taranto and Metapontum and in the finds from the treasure of the Priestess of the Ori of Buccino.

Fibula è il termine latino con cui venivano chiamate le fibule o le spille, ossia quegli strumenti utilizzati sia da uomini che da donne per chiudere e fermare vesti e mantelli. Erano molto più di semplici ornamenti, proteggendo e sigillando virtù interiori e rappresentando amore, amicizia e fede. In questo corredo ne troviamo ben quindici. Otto di queste sono in oro ad arco a doppia gobba e staffa terminanti a bottone; la staffa, molto lunga e pronunciata, è in lamina ripiegata che va a formare una parete quadrata per accogliere il perno. Difficile stabilire la provenienza di queste fibbie, anche perché se di questo modello a doppia gobba vi sono numerose rinvenimenti in argento nell’italia meridionale, tra cui Paestum e Buccino, si tratta però di esemplari in argento, mentre in oro a doppia gobba esiste soltanto un’altra coppia di esemplari - anche se di forma leggermente diversa - rinvenute nel ricco corredo funebre di Roccanova, in provincia di Potenza. Le altre sette fibbie di Roccagloriosa sono in argento, di dimensioni più contenute, hanno un solo arco semplice, una staffa laminata con una svastica incisa e, osserva Guzzo, all’estremità originariamente avevano inserito un cilindretto in corallo o pasta vitrea. La svastica, parola che deriva dal sanscrito स्वास्तिक traducibile come fortuna / benessere / prosperità, è simbolo che comparve fin dai tempi protostorici usato come amuleto o segno di buona fortuna. Diffusa nell’estremo Oriente e soprattutto in India e Cina, trovò larga diffusione anche in altre regioni dell’Eurasia e lo ritroviamo come costante in molti manufatti dell'area mediterranea e del mondo antico. La forma della svastica rimanda all’universo, alle stelle e al loro moto ed è anche associato direttamente al Sole.

Ritrovato in corrispondenza della mano sinistra della defunta, era uno degli oggetti da corredo funebre di utilizzo pratico e non solo decorativo. Fin dalla seconda metà del VIII secolo a.c. è attestata in Grecia la produzione di specchi in bronzo, raggiunse massima diffusione nel VI. Lo Speculum è generalmente composto da un disco circolare riflettente e da un manico con un elemento di raccordo solitamente con un incisione a rilievo a soggetto vegetale o zoomorfi o elementi successivamente saldati e realizzati in cera persa o a stampaggio. Il disco è vagamente convesso da un lato e concavo dall'altro. Il più antico esempio di specchio è quello a manico. Tali accessori da toilette risultano ampiamente attestati nei corredi domestici e funebri. Nel periodo ellenistico specialmente, sono protagonisti di pregevoli fogge, incisioni e materiali raffinati.

- Gioielli, breve storia dall'antichità a oggi, Clare Phillips, Rizzoli (2003);

- Gli ori di Taranto, Autori Vari, Italsider (1975);

- Granulazione etrusca. Un’antica tecnica orafa, Gerhard Nestler, Edilberto Formigli, Nuova Immagine Editrice (1994);

- I metalli del mondo antico. Introduzione all'archeometallurgia, Claudio Giardino, Edizioni Laterza (2010);

- I greci in Occidente, a cura di Giovanni Pugliese Carratelli, Bompiani (1997)

- Il Mediterraneo nell’Età arcaica, Michel Gras, Fondazione Paestum (1997);

- L'oreficeria nell'arte classica, Filippo Coarelli, Fabbri Editori

- L’oro in Italia, Mario Petrassi, Editalia (1985)

- La metallografia nei beni culturali, a cura di Mauro Cavallini e Roberto Montanari, AIM Associazione italiana Metallurgia (2003);

- L’oro degli Etruschi, a cura di Mauro Cristofani e Marina Martelli, Istituto Geografico De Agostini (2000);

- Magna Grecia, Vol. IV, Arte e artigianato, a cura di Giovanni Pugliese Carratelli, Electa (1990)

- Megale Hellas. Storia e civiltà della Magna Grecia. Autori Vari, Libri Scheiwiller (1983);

- Miniere e metallurgia nel mondo greco e romano, John F. Healy, “L’Erma” di Bretschneider (1993);

- Oreficeria della Magna Grecia, Pier Giovanni guzzo, Scorpione editore (1993);

- Oreficerie dell’Italia antica, Pier Giovanni Guzzo, Ferrari Editore (2014);

- Ori del Museo nazionale Archeologico di Taranto, Amelia De Amicis, Laura Masiello, Scorpione editore (2017);

- Ori e argenti dell’Italia antica. Torino, Giugno-Agosto 1961, Autori Vari, Edito dal Comitato promotore della mostra (1961);

- Oro, gemme e gioielli. I dizionari dell'arte, Silvia Malaguzzi, Electa (2007);

- Roccagloriosa I, Maurizio Gualtieri ed Helena Fracchia, Centre Jean Berard (1990);

- Roccagloriosa II, Maurizio Gualtieri ed Helena Fracchia, Centre Jean Berard (2001);

- Roccagloriosa. I Lucani sul golfo di Policastro, Maurizio Gualtieri, Lombardi editori (2012);

- Storia dei gioielli, Anderson Black, a cura di Franco Sborgi, Istituto Geografico De Agostini (1973);

- Tecniche dell’oreficeria etrusca e romana. Originali e falsificazioni, Edilberto Formigli, Sansoni (1985);

- Tra caduceo e preda di guerra. A proposito del sauroter iscritto da Roccagloriosa, Raimon Graells i Fabregat e Luigi Vecchio, in La Parola del Passato (2018/2), Leo, S. Olschki Editore (2018);

lorem