Sant'Eligio protettore degli orefici

Sant'Eligio di Nyon, vescovo e protettore degli orefici

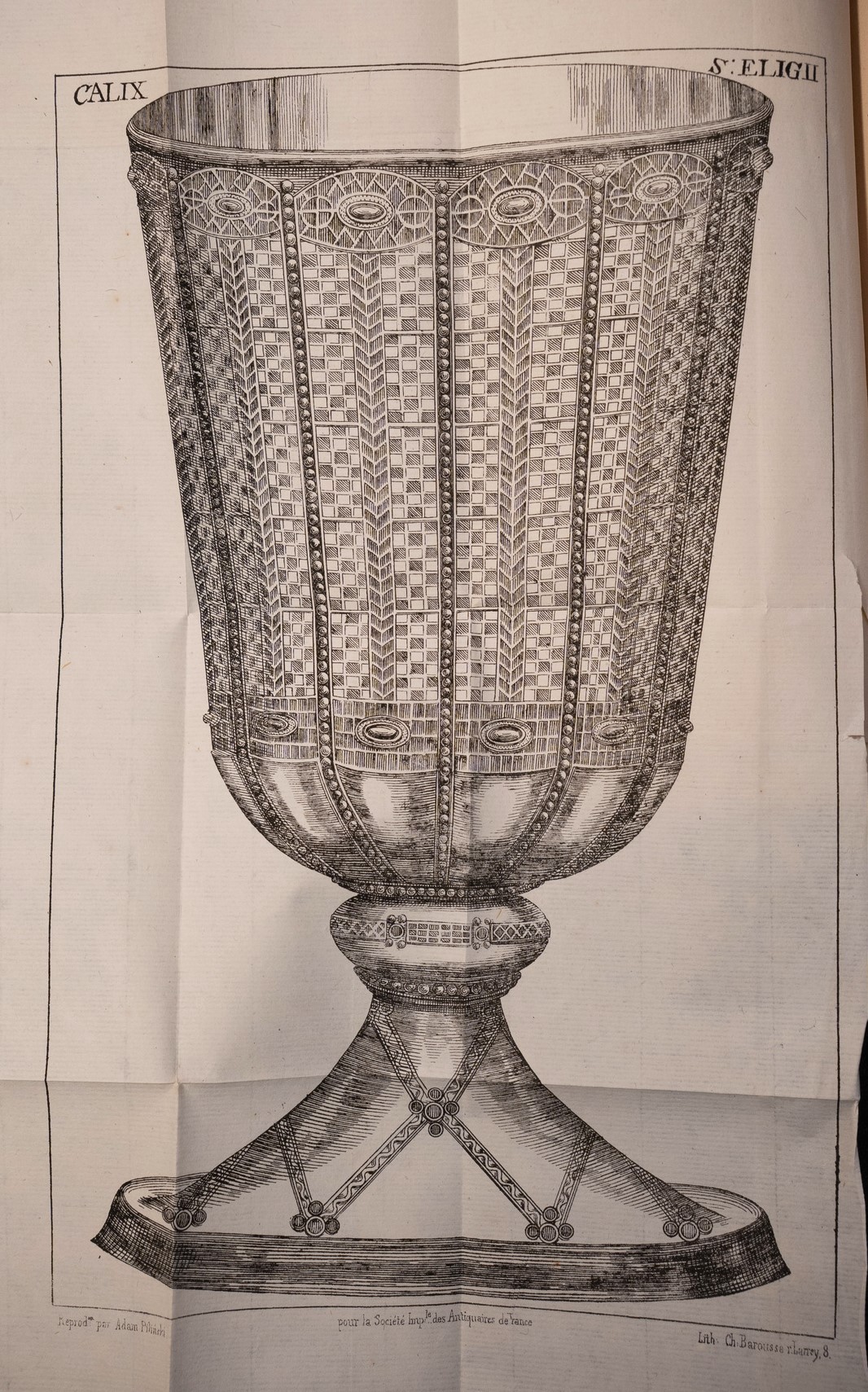

Inaugurato nel 1986 raccogliendo opere destinate al culto o espressione di pietà popolare, il Museo Diocesano di Vallo della Lucania è per estensione la seconda area espositiva dell'Area del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni dopo il Museo Archeologico Nazionale di Paestum. Al suo interno vi sono diverse cose interessanti per il punto di vista dell'orafo sui valori del territorio. Partiamo dalla tela raffigurante la Madonna col Bambino, san Gaetano di Thiene e un Santo vescovo, sant'Eligio, vescovo, protettore degli orafi e dei maniscalchi e quindi di nostro particolare interesse.

In questa tela del 1763 opera di provenienza ignota e firmata dal pittore cilentano Carlo Natale di Castel San Lorenzo, troviamo la figura di Sant’Eligio in basso a destra nelle vesti di vescovo, con la mitria sul capo, con il pastorale poggiato a terra vicino ad un libro chiuso e con un altro libro poi tenuto in mano e poggiato sulla gamba. Tutti elementi questi con cui è spesso rappresentato Sant'Eligio, a cui se ne aggiungono ulteriori e maggiormente qualificanti, come una tenaglia e un martello. Per comprendere il perchè di questi attributi iconografici dobbiamo approfondire la vita e il culto di questo santo francese.

La sua biografia ci è nota grazie a Vita Eligii scritta da Audoeno - vescovo di Rouen e amico di Eligio, che avrebbe scritto la biografia del santo basandosi su testimonianze dirette e documenti autentici - oppure, come sostenuto da diversi studiosi, si tratterebbe di uno pseudo-Audoeno, cioè un imitatore o un continuatore di Audoeno, che avrebbe composto la Vita dopo la morte del vescovo, aggiungendo elementi leggendari e agiografici. Probabilmente si tratta un monaco di Solignac, il monastero fondato dallo stesso Eligio. La Vita Eligii ci permette di ricostruire la sua vita in tre fasi principali: la sua formazione come orefice, la sua carriera alla corte merovingia, la sua conversione alla vita ecclesiastica con la sua opera missionaria.

La formazione come orefice

Eligio nacque a Chaptelat (presso Limoges in Francia) nel 588, in una famiglia di origine gallo-romana. Fin da giovane mostrò una grande passione per l'oreficeria e si recò a Limoges per imparare il mestiere presso il maestro Abbone, che dirigeva anche la zecca reale. Qui Eligio si distinse per la sua abilità e la sua onestà, tanto da essere notato dal re Clotario II, che gli commissionò due troni d'oro con pietre preziose. Eligio eseguì l'opera con maestria e fedeltà, restituendo al re il metallo e le gemme avanzati. Questo episodio gli valse la fama e la stima del sovrano, che lo nominò maestro monetiere.

La carriera alla corte merovingia

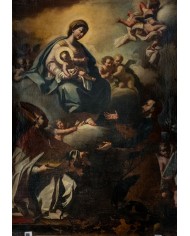

Eligio continuò a lavorare come orefice anche sotto il re Dagoberto I, per il quale realizzò numerose opere di arte sacra, come la tomba di san Dionigi, i reliquiari di san Martino e una grande croce d'altare per Saint-Denis. Le sue opere si caratterizzano per l'uso di materiali preziosi (oro, argento, bronzo, smalto), la ricchezza di decorazioni (figure umane e animali, motivi geometrici e vegetali) e l'influenza di vari stili artistici (bizantino, longobardo, irlandese). Oltre all'attività artistica, Eligio si dedicò alla carità, riscattando prigionieri di guerra e fondando monasteri a Solignac, Noyon e Parigi. Fu anche inviato in missioni diplomatiche dal re, come quella in Armorica (Bretagna) nel 636-637, dove negoziò la pace tra i Franchi e i Bretoni.

La conversione alla vita ecclesiastica

Dopo la morte di Dagoberto nel 639, Eligio rinunciò alla sua carriera di orefice e di ambasciatore alla corte merovingia e scelse la vita religiosa. Nel 641 fu consacrato vescovo di Noyon-Tournai. Da lì si impegnò nell'evangelizzazione del nord della Gallia e delle terre dei Frisoni dove predicò il Vangelo con zelo e dolcezza, convertendo molti pagani ed eretici. Si occupò anche della riforma della disciplina ecclesiastica, della fondazione di monasteri e di ospedali, della difesa dei poveri e degli oppressi, della promozione della cultura e dell'arte. La Vita Eligii (ed altri testi come il Chronicon Centulense del VII secolo o la Vita S. Riquieri abbatis Centulensis del IX secolo) ci informa che Eligio fondò il monastero di Saint-Riquier, dove fece costruire una basilica e un campanile di grande bellezza, e dove raccolse molti libri e oggetti sacri; il Chronicon Moissiacense, (compilazione anonima del IX secolo) ci narra che Eligio inviò dei maestri fabbri a Moissac per insegnare ai monaci l'arte del ferro battuto e della lavorazione dei metalli; il Liber Historiae Francorum (compilazione anonima del VIII secolo) ci racconta che Eligio donò al re Clodoveo II una corona d'oro e argento, decorata con smalti e pietre preziose, che aveva fatto lui stesso.

[FOTO??]

Ma, oltre ad essere un promotore del bello e dell'arte anche nelle vesti ecclesiastiche, fu egli un pastore esemplare, che visse in povertà e in umiltà, seguendo le regole monastiche. Operò anche diversi miracoli, che dimostrano la sua santità e il suo potere taumaturgico. [Lista miracoli oltre a quello del cavallo]

[FOTO di opere coi miracoli]

Eligio morì il 1° dicembre del 660, dopo aver governato la diocesi di Noyon-Tournai per diciannove anni. La sua morte fu preceduta da alcuni segni prodigiosi, che annunciarono la sua gloria celeste. Secondo la sua biografia, scritta da uno pseudo-Audoeno, probabilmente un monaco di Solignac, il santo vescovo ebbe una visione di san Martino, suo patrono, che lo invitò a prepararsi al suo transito «Eligius fili mi dilectissime: praepara te; quia dies tuae brevi consummabuntur». Poi, mentre era in viaggio verso Parigi, vide una grande luce nel cielo, che interpretò come un segno della sua prossima partenza. Infine, riportando interamente la Vita Eligii "quando fu arrivato a Clichy; e lì nella chiesa di san Vincenzo martire faceva la preghiera; ecco una voce dal cielo risuonò nelle sue orecchie, dicendo: «Eligio servo di Dio: vieni; il Signore ti chiama.» Quando Eligio udì questo, subito si ammalò; e ordinò che fosse portato a Noyon" ove si spense serenamente, circondato dai suoi fedeli e dai suoi amici. Il suo corpo fu sepolto nella chiesa di Saint-Brice a Noyon, dove compì molti miracoli. La sua tomba divenne presto meta di pellegrinaggi e di devozione popolare.

Il culto di Sant'Eligio

Il culto di Sant'Eligio si diffuse rapidamente nel Limousin, nella Francia del Nord, nelle Fiandre e poi in Germania. Il culto di Sant'Eligio arrivò anche in Italia, in particolare a Bologna, ove la confraternita degli orefici fece costruire nel XV secolo la chiesa di Sant'Eligio dei Ferrari, dove si conservava una reliquia del suo braccio. A Roma, il santo era onorato nella chiesa di Sant'Eligio dei Sellai, dove si custodiva una reliquia della sua testa, ma anche Sant’Eligio dei Ferrari e Sant'Eligio degli Orefici. A Napoli, su richiesta di tre mercanti francesi, nel 1270 Carlo I d'Angiò dona dei terreni per la costruzione di un ospedale e della chiesa che intitolarono ai santi francesi Eligio, Dionigi e Martino, i tre santi più legati alla monarchia francese e che, dal 1279, fu elevata alla sola venerazione di Sant'Eligio. L'edificio aveva l'importantissima funzione di dare un luogo di sepoltura ai forestieri, perlopiù francesi e provenzali, che non avevano né famiglia né residenza a Napoli, venuti in Italia come mercanti, soldati, maestranze.